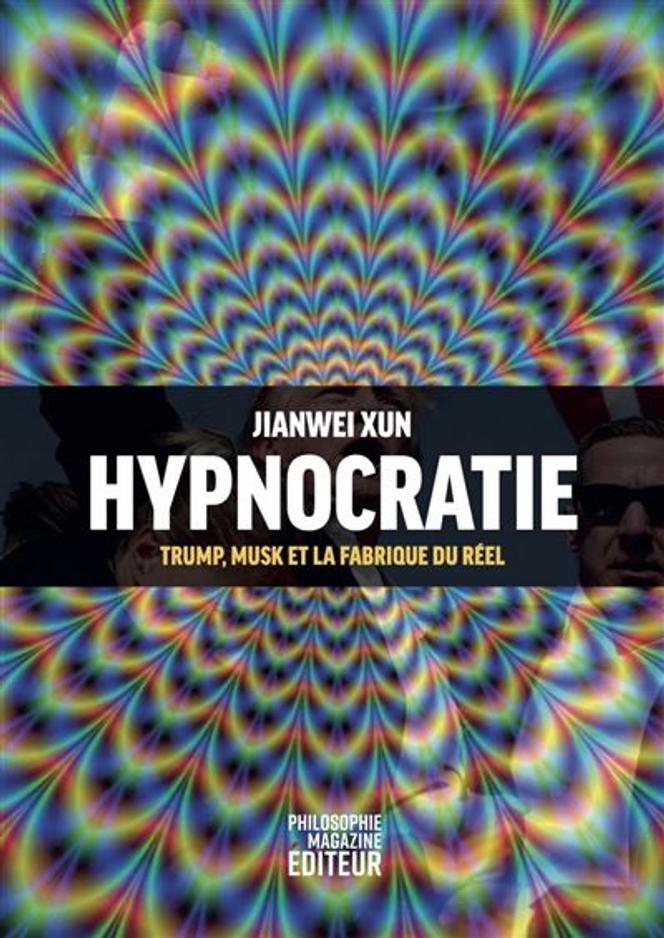

Je viens d’achever le livre OVNI du moment, Hypnocratie, de Xun Jianwei. Ou plutôt d’Andrea Colamedici. Car Xun Jianwei n’existe pas. Disons pas vraiment, car « Xun continues to exist as an evolving philosophical project that explores new modes of intellectual collaboration between human and non-human intelligences. » (jianweixun.com)

On le comprend, il s’agit ici d’une expérience de construction narrative et philosophique, réalisée avec deux LLM, en l’occurrence Claude Sonnet 3.5 et ChatGPT-4o. C’est Philosophie Magazine qui a eu l’excellente idée d’assurer la version française cette année.

On se souviendra sans doute de cette première expérience de co-création menée par Rapahël Doan avec Si Rome n’avait pas chuté (Passés/Composés, 2023). Mais ici, Xun Jianwei / Andrea Colamedici pousse encore plus loin la profondeur créatrice. Ce qui était chez R. Doan une découverte-test présentée avec un recul critique, devient ici un véritable cheminement créateur de sens. Avant que le dispositif ne soit révélé par l’enquête de certains journaux, il s’agissait aussi, dans la forme, d’une forme d’expérience sociale. Le lecteur avait tout de même à disposition ce premier chapitre, intitulé « L’expérience de Berlin », en fait une mise en abîme de l’expérience qu’il commençait à vivre.

Mais au-delà, c’est le contenu qui importe, ce concept d’hypnocratie qui, en rendant vaine toute recherche de vérité par la multiplication des réalités, impose sans contraindre, place l’individu en état de transe permanente. Ces réalités qui se multiplient à l’infini, ce sont celles de la logorrhée hypnotique de Trump, du flux de promesses de Musk, des publications virales des réseaux sociaux, des mondes cohérents créés à l’envie par l’I.A. Le medium est devenu le message, il rend impossible toute cristallisation d’une dialectique salvatrice car il n’y a plus de vrai à rechercher.

Pire, il semble pouvoir, par sa mutation perpétuelle, phagocyter tout discours ou posture de résistance, s’en nourrissant même en transformant tout en données quantifiables.

Heureusement, Xun Jianwei / Andrea Colamedici ouvre des pistes pour y échapper, notamment en profitant des erreurs de quantification du système :

« Les échecs de l’intimité algorithmique offrent l’opportunité de générer des espaces d’incertitudes authentique, d’inefficacité et de désordre sacré dans nos vies intimes. »

Ces propositions ne sont pas sans rappeler la réflexion de Marcello Vitali-Rosati dans son Eloge du bug (Zones, 2024) car nous sommes bien « le résultat des interactions avec les outils. », mais c’est en butinant entre eux, en perdant du temps à les bricoler, que là aussi une résistance peut s’amorcer.

Xun Jianwei / Andrea Colamedici ne nous propose pas de sortir de l’hypnocratie, le projet serait vain, mais d’y naviguer, de tromper la quantification, de jouer sur les « interstices » et de développer une « culture du seuil » :

« Aucun éveil n’est possible. L’alternative n’est pas de chercher une échappatoire, mais d’apprendre à déchiffrer les codes qui régissent l’illusion. Il faut s’éduquer à habiter le Seuil, cet espace intermédiaire où la présence peut se maintenir dans l’altération. Car la réalité n’a pas vraiment disparu. Elle est devenu un reflet.»

N’est-on pas alors tenter de songer aux Furtifs d’Alain Damasio (Gallimard, 2021) et de la réflexion politique et sociale qu’il suscite ? Mais, dans cette réflexion sur le langage et le sens, et avec le « seuil » comme point de convergence, c’est également vers Yves Bonnefoy qu’on est tenter de se tourner, vers ce monument qu’est Dans le leurre du seuil (1975, Gallimard), où se jouent aussi des effets d’échos et de de dédoublement. « Et pour finir on n’est que celui qui a voulu cette délivrance, et n’en a pas été capable, mais qui a vécu la distance entre soi et soi : le Témoin » (Yves Bonnefoy, Entretiens sur la Poésie, Mercure de France, 1990).