La position concurrentielle du port d’Anvers dans la Rangée Nord

Jacques Charlier, Université de Louvain la Neuve (UCL)

Anvers est un port maritime et fluvial, une plate forme multimodale et donc un carrefour. Mais c’est aussi la plus grande plate forme logistique du monde et une zone industrialo-portuaire.

Tous les documents présentés ici ont été aimablement fournis par Jacques Charlier et je l’en remercie vivement.

La Rangée Nord

Nous sommes dans un contexte de croissance généralisée des échanges depuis 50 ans, malgré des accidents ponctuels, croissance qui concerne tous les produits du charbon (X 3 en 20 ans) aux conteneurs (X 5), lequel, selon le litre de l’ouvrage de Marc Levinson est « la boîte qui a rendu la géographie plus petite et l’économie plus grande »

La Rangée Nord c’est 16 ports au total, dont 3 mondiaux ; Rotterdam, Hambourg, Anvers. La plupart sont propriétés des villes ou villes-États, sauf en France ou les ports autonomes sont finalement des ports d’État. Entre 1985 et 2015 on est passé de 656 Mt à 1288 Mt. Toutefois les hiérarchies changent. Ainsi c’est Anvers qui connaît la croissance la plus rapide et qui domine les autres ports belges et beaucoup de ports français. Toutefois, Anvers reste à l’ombre de Rotterdam.

Rotterdam creuse l’écart dans les années 1950 en étant capable de faire de tout et de bonne qualité. On y trouve les plus grands stocks pétroliers au monde et le pétrole représente 50 % du trafic du port. Toutefois, le manque de place fait que certains flux se détournent vers Anvers et Amsterdam, même si Rotterdam reste à la tête du système rhénan pour la pénétration du continent.

Rotterdam c’est 11 millions de conteneurs, comme Dubaï. Ce n’est pas le plus grand port occidental, lequel se trouve en Californie avec une capacité de 15 millions.

Mais l’espace manque. Le projet Maasvlakte 1 a été conçu dans les années 1970, d’abord pour accueillir l’industrie allemande. Mais celle-ci reste finalement dans la Ruhr et l’espace créé devient alors une opportunité saisie pour fabriquer un terminal à conteneurs avec Maersk et la compagnie de Dubaï. Aujourd’hui, le projet n°2 vise à doubler l’espace, essentiellement pour des infrastructures logistiques car Rotterdam est en retard dans ce domaine.

Les ports belges

On peut mesurer l’importance du port par :

- le trafic, en général en poids et donc sans tenir compte de la valeur

- l’emploi direct (100 000 en Belgique) et induit

- la valeur ajoutée

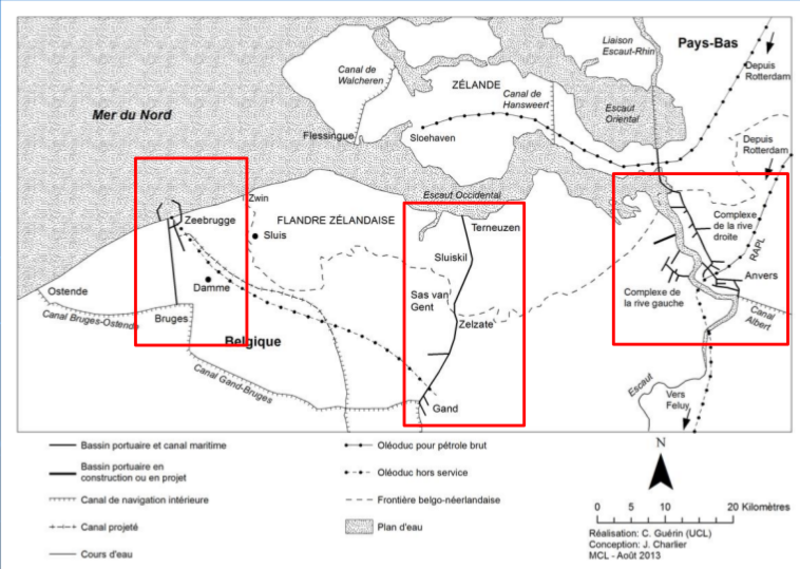

Le premier élément est à prendre avec précaution car il ne tient pas compte de la valeur. Ainsi Gand produit plus de valeur ajoutée que Zeebrugge pour un trafic moindre. Toutefois, du fait d’une écluse trop étroite, ce port stagne. En 2021 Gand devrait bénéficier d’une écluse plus grande situés en territoire néerlandais à Terneuzen. Il devrait ainsi confirmer son statut de premier port céréalier de Belgique.

Zeebrugge, port récent qui démarre en 1904, a connu une croissance jusqu’en 2010 mais ensuite Anvers reprend une partie du trafic. Sa croissance initiale date des années 1960 et s’accélère dans les années 1980. Ses créneaux sont :

- le gaz naturel

- le roll on/off vers la GB

- premier port voiturier grâce à l’espace disponible

- les euro conteneurs

Anvers entend mener une politique dynamique à l’image du nouveau bâtiment de l’autorité portuaire réalisé par l’architecte Zaha Hadid. Grâce au dragage récent de l’Escaut, les plus grands porte-conteneurs y ont désormais accès. Le glissement vers l’aval a aujourd’hui trouvé ses limites car bloqué par le territoire néerlandais. C’est la rive droite qui a d’abord été occupée, puis le développement s’est déployé sur la rive gauche jusqu’à occuper aujourd’hui 0,5 % du territoire belge. La nouvelle écluse rive gauche a été construite par Eiffage avec des éléments construits en Chine…

Anvers a échoué dans un domaine, celui du vrac solide (charbon, minerai de fer) mais surtout du fait de la fin de la demande avec la désindustrialisation de l’arrière pays. En revanche, c’est un succès pour le trafic conteneurs, en entrée comme en sortie avec le fret de retour.

L’extension portuaire pose tout de même la question de l’aménagement de l’espace puisque 7 villages sont annexés, et parmi eux 4 sont détruits pour les aménagements de 3e génération. On construit aujourd’hui des terminaux devant les écluses pour que les plus gros porte conteneurs ne perdent as de temps. Ce projet devrait conduire à la destruction du village de Doel, habité par plus de 1000 personnes.

Enfin, Anvers se distingue par un point fort original : la logistique co-localisée. Il s’agit d’un lieu de rupture de charge entre conteneurs et palettes, un point central et performant inventé par Anvers.

Ainsi, Anvers est une zone industrielle, une zone logistiques et un nœud avec l’hinterland par la liaison Escaut-Rhin.

NB : Jacques Charlier suggère deux source intéressante, les notes de synthèse de l’isemar, qui proposent en même temps une bonne cartographie, et l’ouvrage de Jean-Paul Rodrigue intitulé Transport system (il est conseillé d’attendre la 4e édition).