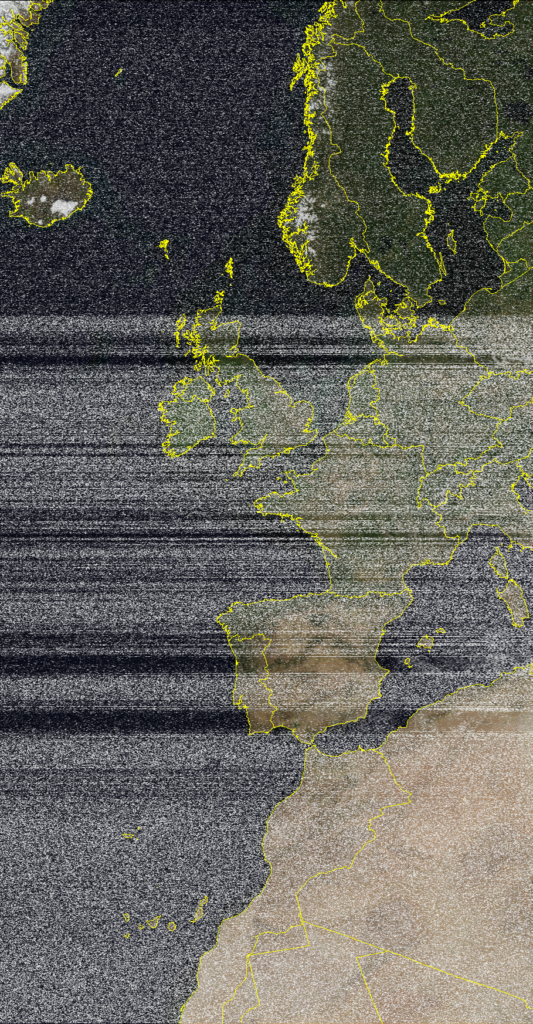

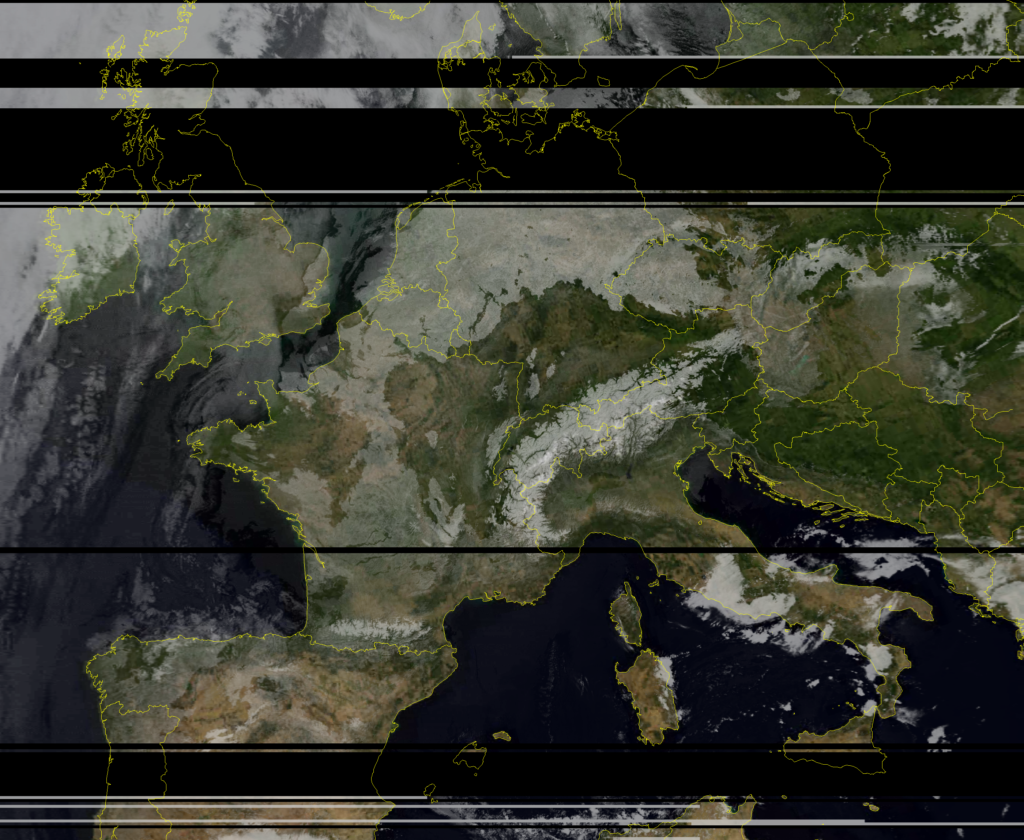

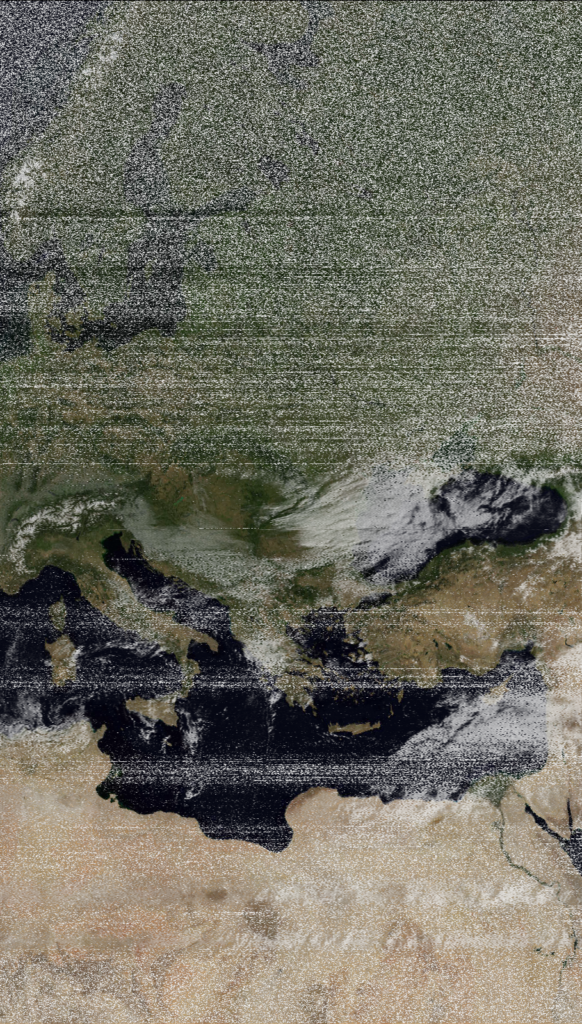

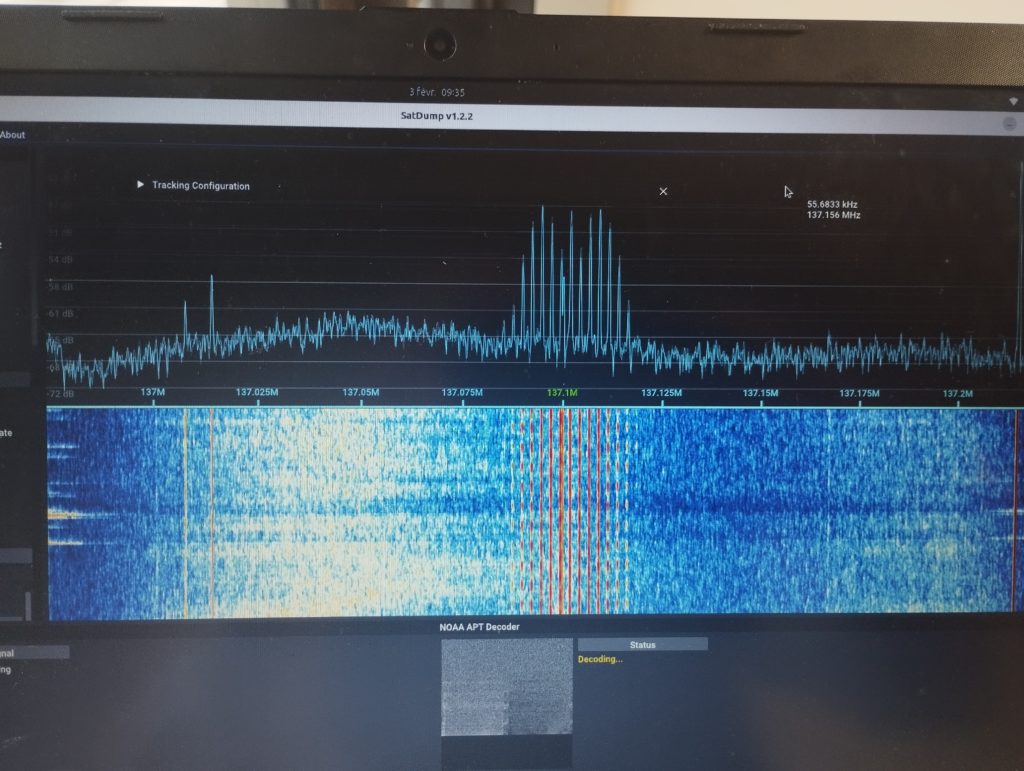

Je poursuis mon exploration des images satellites avec ces quelques vues générées le 3 février. Il s’agit de captations de NOAA 18, NOAA 19 et METEOR M2-3. C’est la première fois que je parviens à bien capter un METEOR, grâce à une configuration plus fine de SatDump.

J’ai pu faire un peu de captation de satellite Météo ce matin avec SatDump, profitant du passage successif de NOAA 18, NOAA 19 et METEOR M2-3. C’est d’ailleurs la première fois que j’arrive à bien capter un METEOR grâce à une configuration plus fine de SatDump. Je ne me lasse pas d’obtenir ainsi des images immédiates de la terre transmises pas ces instruments qui naviguent à 800-900 km au dessus de nous.

Mais au-delà de considérations esthétiques, j’ai déjà montré que c’est une bonne manière de travailler l’esprit scientifique. Et c’est aussi l’occasion de rappeler que la météo a bien sûr été investi par l’I.A. : depuis 2022 des modèles comme GraphCast, GenCast ou FourCastNet ont profondément modifié le domaine de la prévision météo en permettant des simulations bien plus rapides et à plus long terme. S’il peut être intéressant au quotidien d’avoir des prévisions fiables à 10 jours, on y trouvera surtout un intérêt dans la détection plus rapide d’aléas dangereux, notamment pour les cyclones dont les trajectoires sont affinées.

Et c’est aussi là encore une illustration de la force du modèle OpenSource, comme GraphCast développé par Google Deepmind et désormais expérimenté par le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF).

De mon côté, je me suis contenté de soumettre quelques unes des images à chat GPT pour obtenir une analyse Météo. Le résultat reste assez général mais parfaitement crédible:

«Peux-tu analyser ce document ?»

Oui ! Cette image semble être une carte satellite météorologique couvrant une grande partie de l’Europe. Elle présente des bandes noires, qui pourraient être dues à des pertes de signal lors de la réception.

«Fais moi un rapport détaillé sur Genève»

D’accord ! Je vais analyser la zone de Genève à partir de cette image satellite et te fournir un rapport détaillé.

Rapport Météorologique sur Genève (Basé sur l’Image Satellite)

1. Situation Géographique :

Genève est située à la frontière franco-suisse, au pied du Jura et près du lac Léman. Cette position influence fortement son climat, notamment en raison des masses d’air venant de l’Atlantique et des Alpes.

2. Analyse de la Couverture Nuageuse :

- Présence de nuages bas et moyens visibles sur Genève et la région lémanique.

- Une couverture nuageuse modérée semble s’étendre sur le bassin genevois, ce qui pourrait indiquer un ciel partiellement à majoritairement couvert.

- Les Alpes au sud-est montrent des zones enneigées, confirmant des températures plus froides en altitude.

3. Températures Probables :

- Avec cette couverture nuageuse, il est probable que les températures restent fraîches, typiques d’une période hivernale.

- L’absence d’une couverture nuageuse dense et épaisse laisse supposer que Genève pourrait avoir des températures diurnes autour de 5 à 10°C, tandis que les températures nocturnes pourraient être proches de 0°C.

- La proximité du lac Léman joue un rôle modérateur, limitant les variations extrêmes.

4. Risque de Précipitations :

- Les formations nuageuses indiquent une possibilité d’averses faibles à modérées, mais il n’y a pas de signe clair de perturbation majeure.

- Si des précipitations surviennent, elles seront probablement sous forme de pluie ou de neige fondue selon l’altitude et l’évolution des températures.

5. Vent et Conditions Atmosphériques :

- Il n’y a pas d’indication claire de tempêtes ou de vents forts visibles sur cette image satellite.

- Cependant, des vents modérés peuvent être présents, notamment en raison des variations de pression liées aux Alpes.

Conclusion :

- Ciel : Partiellement à majoritairement couvert.

- Températures : Fraîches, autour de 5-10°C en journée, proches de 0°C la nuit.

- Précipitations : Faibles à modérées possibles, sous forme de pluie ou neige fondue.

- Vent : Modéré, sans signe de tempête majeure.