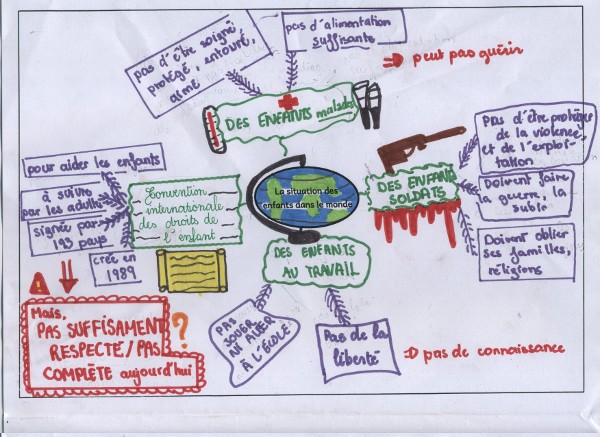

En Éducation Civique, le thème de l’enfant a été traité par un travail sur les enfants soldats avec Ezra. Cette année nous avons encore accentué l’usage des cartes mentales pour faire des résumés des thèmes abordés. Tout naturellement, l’évaluation a porté sur cette forme d’expression des connaissances et des idées. À partir de quelques documents simples (résumé de la Convention de 1989, 3 photographie, un court bilan de l’UNICEF), il fallait construire une carte mentale sur la situation des enfants dans le monde, en prenant soin :

- de bien relever toutes les informations

- de bien les organiser

- d’enrichir la lisibilité par des couleurs et même de dessins.

Lors de la restitution des copies, toutes les productions ont été vidéoprojetées pour conduire une analyse critique, permettant de relever les erreurs et de mettre en valeur les idées fertiles. On trouvera ci-dessous quelques exemples intéressants à étudier.

Il me semble que la classe de 6e est tout à fait propice pour ce type d’exercice (voir cet autre exemple). Les élèves sont avides de nouveautés et peuvent, si on les encourage, faire preuve de beaucoup de créativité.

Les exemples qui suivent sont aussi destinés aux élèves, pour garder trace de leur analyse, et ainsi préparer d’autres travaux !

Mais rendons d’abord hommage à cette superbe réalisation qui allie maîtrise de l’information, clarté de l’expression, qualité et créativité de l’illustration :

| On a ici une organisation classique en trois zones (trois nuages). À chacune on attribue une couleur. La carte 1 montre toutefois deux faiblesses : des couleurs un peu tristes et un surpoids d’informations. La carte 2 clarifie les choses et propose même un nœud central tricolore. |

| Là aussi les trois zones sont respectées, pour présenter les trois idées essentielles, mais la présentation abandonne le nuage au profit d’un éclatement qui occupe bien l’espace. certains y ont vu des schémas floraux. La carte 3 mélange toutefois trop les couleurs et les jonctions, non hiérarchisées, troublent un peu la lecture. Pour augmenter la clarté, il serait bon que les fils n°1 apparaissent de manière différentes du reste pour les mettre en valeur. |

| Deux exemples contrastés : d’un côté (n°5) une structure claire et rigoureuse, soulignées par les couleurs; de l’autre (n°6) un mauvais usage de l’espace et des couleurs entraîne de la confusion dans la lecture. |

| L’exemple 7 montre qu’on peut gérer une certaine complexité, avec des connecteurs. Mais l’ensemble reste lisible grâce aux dégradés de couleurs. À l’inverse, l’exemple 8 est marqué par la disparité de l’écriture, donc l’absence de cohérence, et un applat de couleur malheureux. |

| Ces deux exemples montrent comment on peut tenter d’intégrer des dessins pour renforcer l’information écrite. Il faut toutefois veiller à ce que ceux-ci soient bien intégrés et parfaitement compréhensible, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple de gauche. |